YouTube 収益化ポリシー更新!厳しくなる可能性…2025年7月15日から

こんにちは、竹中です。今回は、 YouTube パートナープログラム(YPP)の収益化ポリシーに関する重要なアップデートについて解説します。このアップデートは2025年7月15日から適用されます。

「自分のチャンネルは大丈夫だろうか?」と不安に思っている方もいらっしゃるかもしれません。この動画を最後までご覧いただければ、今回のアップデートにどう備えれば良いか、クリエイターができる3つの具体的な対策が明確になります。

なお、動画でも分かりやすくご紹介しておりますので、よろしければご覧ください。

目次

「大量生産・繰り返しコンテンツ」への対応強化

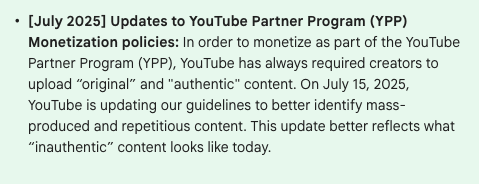

まず、 YouTube 公式のヘルプページに記載されている内容を見てみましょう。現時点では日本語ページに記載がなかったため、英語の原文を翻訳してご紹介します。

これは、 AdSense ポリシーにおける「繰り返しの多いコンテンツ」に関する内容のアップデートですね。

今回の変更のポイントは、 YouTube が「大量生産されたコンテンツ」や「繰り返しの多いコンテンツ」に対して、より的確な判断を下せるようになる、という点です。

YouTube がオリジナリティや創造性を重視する姿勢は、これまでと何ら変わりありません。「再利用されたコンテンツ」や「繰り返しの多いコンテンツ」が収益化の対象外であることも同じです。今回は、これらのコンテンツをより正確に特定するためにポリシーを更新する、と発表したわけです。

ここで興味深いのは、 YouTube 社員や TeamYouTube のアカウントがSNSで「マイナーアップデートだ」とコメントしている点です。

It’s minor update to *better identify* when content is mass produced or repetitive:https://t.co/6d9IlX0mH9 https://t.co/vKf4dSz6Z1

— YouTube Liaison (@YouTubeInsider) July 4, 2025

これは、以前から問題視されてきたスパム的なコンテンツを、より良く特定するための調整、と捉えることができます。全く新しい禁止事項が追加されたというよりは、検出技術が進化し、判断基準がより洗練されたと考えるのが実態に近いでしょう。

しかし、「マイナーアップデート」という言葉とは裏腹に、一部のクリエイターにとっては大きな影響が出る可能性も否定できません。

というのも、通常、小さな更新が日々行われても、 YouTube がそれを大々的に公表することはあまりありません。「マイナーアップデート」と前置きしつつも、こうして公表に踏み切ったからには、一定数のクリエイターに影響が及ぶことを見込んでいると考えられます。

要注意!影響を受ける可能性のあるコンテンツとは?

では、具体的にどのようなコンテンツが、より厳しく審査される対象になるのでしょうか。

例えば、「低労力で大量生産されるようなコンテンツ」が挙げられます。これは、作り手による十分な解説や独自の視点、あるいは丁寧な編集といった付加価値が乏しいものを指します。単なる切り抜き動画や、映像をただ集めて並べただけのキュレーション動画(まとめ動画)などがこれに該当します。

特に、最近 YouTube で急増している AI 生成コンテンツは注意が必要です。制作者自身の創造的なインプットや独自性がほとんど見られないと判断された場合、収益化のリスクが高まる可能性があります。

動画生成 AI は目覚ましく進化しており、誰でも手軽に高品質な動画を生成できるようになりました。例えば Google の Veo は、映像だけでなく、映像に合った音声も同時に生成できるため、ほとんど手を加えなくても完成度の高い映像が作れてしまいます。少し前に流行した、 AI でBGMを自動生成して投稿するチャンネルなども同様です。

このように、 AI が生成しただけの動画が大量に投稿されることは、視聴者体験の観点からも望ましくありません。

雑学系チャンネルも危ない?

日本国内で言えば、この数年流行している「雑学系動画」も注意が必要だと感じています。最近、雑学系チャンネルを運営している方から「収益化ができなかった」「収益化を停止された」というご相談を受けることが実際に増えています。

多くの雑学系チャンネルは、同じ BGM を使い、『いらすとや』の素材を活用するなど、構成がパターン化しています。その結果、同じような動画が YouTube 内に溢れ、内容も似通ってしまっています。その多くが AI によって生成されているケースも少なくありません。

顔出しや声出しをしていないチャンネルは、これまで以上に動画の内容や表現方法に独創性を持たせることが重要になりそうです。

「再利用されたコンテンツ」と「繰り返しの多いコンテンツ」については、下記で詳しく解説していますので、よろしければそちらもご覧ください。

YouTubeが目指すプラットフォームの健全化

ここで最も重要なのは、「顔出しをしていない」という形式自体が問題なのではなく、その”中身”が問われるということです。顔出しの有無にかかわらず、品質が低い、繰り返し要素が強い、あるいは独創性のない AI の使い方をしていると判断されれば、収益化が難しくなる可能性があります。

このような収益化ポリシーの大きなアップデートは、過去にも繰り返されてきました。2016年頃はキュレーション動画、2019年頃は環境音チャンネル、そして2020年頃からは、低品質な機械音声を使った自動化チャンネルへの対応が厳しくなりました。

これらはすべて、プラットフォーム全体の質を維持し、クリエイターの独創性を尊重し、そして広告主からの信頼を守りたいという、 YouTube の一貫した姿勢の表れだと言えるでしょう。スパム的なコンテンツを減らし、クリエイターの創造性をより後押ししたいという意図が明確に見えます。

クリエイターが取るべき3つの具体的対策

では、私たちはこの変更にどう対応し、安心して活動を続けていけば良いのでしょうか。その具体的な対策を3つ、ご紹介します。

自分のチャンネルの「独自性」を再定義する

まず、ご自身のチャンネルの「独自性」とは何かを改めて考えてみましょう。それは、あなた自身のキャラクターや専門知識かもしれませんし、ユニークな編集スタイルや企画力かもしれません。他のチャンネルにはない、あなただけの強みは何かを明確にし、それを全ての動画で一貫して表現することが重要です。

全ての動画に「付加価値」を加える

「付加価値」とは、あなた自身の視点、解説、ユーモア、編集技術、個性などを加えることです。例えば、 AI を使う場合でも、単にコンテンツを自動生成させるのではなく、リサーチの補助や編集の効率化といった「ツール」として活用し、最終的なアウトプットには必ずあなた自身の創造的な手を加えるようにしましょう。具体的には、独自のナレーションを入れる、テロップで補足解説やツッコミを入れる、といった工夫が考えられます。

視聴者とのエンゲージメントを深める

コメントへの返信や、コミュニティータブの活用、ライブ配信などを通じて、視聴者との繋がりを深めることも有効な対策です。活発なコミュニティが形成されているチャンネルは、単なる動画置き場ではなく、価値ある存在であることの証明になります。 YouTube はこうしたクリエイターとファンの関係性も評価の対象としています。

収益化が停止した時の対処法

今回のポリシー更新によって、どの程度の影響が出るかは未知数ですが、残念ながら「収益化が停止してしまった」と困惑するクリエイターの方が出てくる可能性はあります。

もし、収益化停止の判断が誤りだと感じる場合は、 YouTube に再審査を請求することができます。この時、多くのクリエイターが焦ってしまい、問題がありそうだと感じた動画を削除してしまいがちですが、それは絶対に避けてください。

再審査請求は、「 YouTube 側の判断に誤りがある可能性があるので、もう一度しっかりと審査してください」とお願いする手続きです。動画を削除してしまうと、クリエイター側が非を認めたと解釈されかねませんし、 YouTube 側も当初の審査が本当に誤っていたのかを判断する材料を失ってしまいます。

万が一収益化が停止してしまった場合は、まず落ち着いて、通知メールの文章を注意深く読み、どのポリシーに抵触したと判断されたのか、その原因を正確に理解することが第一歩です。

その上で、チャンネルには独自性や価値があり、再利用されたコンテンツでも、大量生成されたコンテンツでも、繰り返しの多いコンテンツでも無いと言えるのであれば再審査請求を出してください。

変化を乗りこなし、価値あるコンテンツを

YouTube は7月15日から、大量生産や繰り返しの多いコンテンツに関するポリシーを更新します。しかし、これは AI の利用や顔出しなしのチャンネルそのものを禁止するものではありません。重要なのは、あなたのコンテンツに、あなた自身の「独自性」と「価値」が明確に示されているか、という点です。

7月15日以降、このアップデートに関する状況に変化がありましたら、このサイトでも続報をお届けします。

![生活に役立つネタを!iscle[イズクル]](https://www.iscle.com/image/toplogo.svg)